業務案内

地籍調査事業について、重要な法改正がありました

土地基本法の一部改正(令和2年法律第12号)による不動産登記事務の取り扱いについて

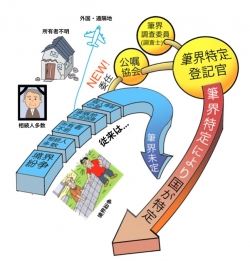

1.官民境界の街区だけを境界確認して、街区境界調査成果として登記所に備付けることが可能になりました。

地籍調査の普及をする為に、官並びにそれに準じた団体が、必要があると認めるときは(民々の境界調査をせずに街区の官民境界だけを実施して街区境界調査図を先に作成することができるようになりました。

2.街区境界調査で法務局が備え付ける場合、職権で住所・氏名の変更更正登記をする事になりました。

地権者の住所が登記簿と相違する場合に登記官が職権で直す事になりました。

3.地籍調査の筆界未定を地方公共団体が筆界特定を特例申請できるようになりました。

特例申請を行うには条件がありますが、概ね地籍調査で必要な場合に市町村が筆界特定を申請できるようになりました。

これにより境界に係争がある、相続人が不明、遠隔地で立会できない等の諸問題の解消に筆界特定を利用することができるようになりました。たった一人の協力が得られたない為にその周辺全部が広範囲に筆界未定として処理せざるを得ない場合がありましたが、効率よく利用することで筆界未定の解消をすることができます。下記から法務省民事二課通達等をダウンロードできます。

これにより境界に係争がある、相続人が不明、遠隔地で立会できない等の諸問題の解消に筆界特定を利用することができるようになりました。たった一人の協力が得られたない為にその周辺全部が広範囲に筆界未定として処理せざるを得ない場合がありましたが、効率よく利用することで筆界未定の解消をすることができます。下記から法務省民事二課通達等をダウンロードできます。

なお、当協会は市町村が筆界特定を特例申請する場合に下記民事局事務連絡に該当する高知県唯一の団体です。

参考:

上記事務連絡は、市町村が抱える筆界未定地の解消は、当協会が業務受託したものでなくても市町村の代理人となれるというものです。高知県およびその周辺の、既に抱えている地籍調査の案件で重要部分が筆界未定となってお困りの場合、当協会が代理人となって登記官に特定してもらう事ができますので、お困りの場合は、ご相談ください。

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案について(参考)

現在、所有者不明土地関係について民法及び不動産登記法の改正が検討されており、既にパブリックコメントが終了している段階ですので、近い将来、境界確認についても変更があるでしょう。

この試案を見ると、土地の所有者は自らの土地を所有する権利と一体となってその土地を管理する義務も追う事になっています。

例えば相続人多数の土地で現実には現地で管理している者がいる場合、この試案によると、「その者が管理する行為について他の相続人に同意の有無を催告(不明者に対しては公告)することができる」となっており、(共有物の変更及び処分行為も含まれるので)実質上の管理者が他の相続人に催告することで、現地を見た事もない遠隔地の相続人の同意は不要となるのではないかと読み取れ、この改正に注目しています。

同試案は法務省の下記ページからご覧になれます。

不動産登記法第14条地図の作成

法務局備付地図作成作業

当協会は、平成8年から不動産登記法第1項に定められた法務局備付地図作成を実施しています。

また、地籍調査事業にも積極的に参加し、国民の権利の明確化に寄与する活動を実施しています。

その他の業務も含め、数多くの境界点に境界標を設置することにより境界の紛争を未然に防ぎ、不動産の流通の促進、社会基盤の整備に貢献しています。

| 作成 年度 | 作業箇所 | 筆数 | 面積(k㎡) |

| 平成7,8年度 | 高知市池地区の不動産登記法第17条地図作成作業 | 1,006 | 1.50 |

| 平成10年度 | 高知市朝倉針木カルカヤ山地区 | 774 | 0.53 |

| 平成15年度 | 高知市宮ノ奥団地・長田団地周辺地区 | 950 | 0.30 |

| 平成16年度 | 高知市愛宕山南町地区 | 429 | 0.085 |

| 平成17年度 | 高知市新屋敷一丁目地区 | 540 | 0.092 |

| 高知市東秦泉寺(桜ヶ丘団地)地区 | 480 | 0.57 | |

| 平成18年度 | 高知市十津(1〜6丁目、2丁目を除き3丁目以外は一部)地区 | 1,783 | 0.49 |

| 平成19年度 | 高知市一宮東町(2〜4丁目,2丁目は一部)地区 | 1,953 | 0.28 |

| 平成20年度 | 高知市佐々木町、長尾山町及び旭天神町の各一部地区 | 1,688 | 0.20 |

| 平成21年度 | 高知市宝町および八反町1丁目の各一部地区 | 1,399 | 0.15 |

| 平成22年度 | 高知市八反町二丁目、南万々地区 | 2,173 | 0.30 |

| 平成23年度 | 高知市愛宕山、愛宕町4丁目の全部及び西秦泉寺の一部地区 | 1,918 | 0.30 |

| 平成23,24年度 | 高知市福井町、横内、口細山及び鳥越の各一部地区 | 1,394 | 0.30 |

| 平成24,25年度 | 高知市西塚ノ原の全部、口細山の各一部 | 1,943 | 0.35 |

| 平成25,26年度 | 高知市南久万及び北八反町の全部、前里・東秦泉寺・塩田町の各一部 | 2,490 | 0.40 |

| 平成26,27年度 | 高知市秦南町一丁目・二丁目の全部、真栄里・東秦泉寺・塩田町の各一部 | 1,823 | 0.42 |

| 平成27,28年度 | 高知市薊野西町一丁目・二丁目・三丁目の全部、東秦泉寺の一部 | 2,708 | 0.37 |

| 平成28,29年度 | 高知市薊野中町・一宮南町一丁目の全部、薊野北町四丁目の一部 | 2,268 | 0.57 |

| 平成29,30年度 | 高知市弥生町、日の出町、宝永町、桜井町二丁目の全部、桜井町一丁目、丸池町、東雲町の各一部 | 3,954 | 0.59 |

| 令和2,3年度 | 高知市高須地区および介良地区(高知市高須東町・介良の各一部) | 3,953 | 0.595 |

地籍調査事業

地籍調査とは

国土の開発、保全、利用の高度化を図るため、国土の実態を科学的、総合的に調査することを目的として、昭和26年から国が実施している国土調査の中の「地籍調査、土地分類調査、水調査」のひとつです。

地籍調査は、土地の戸籍調査というべきもので、一筆ごとの土地について、地番、地目、境界、登記簿に記載された所有者に関する調査確認を行い、境界確認後 の測量、面積確定を経て、その成果は法務局に送付され、登記簿の地目、地積が書き換えられ、地図は法14条地図として備え付けられます。

地籍調査の必要性

現在、法務局に備え付けられている地図の大部分は、明治時代の地租改正によってつくられた、いわゆる公図と呼ばれるものです。これらは、当時の測量技術に より作製されたものであり、現在の実態を正確に反映したものではありません。そのため土地取引における障害となり、「境界紛争」の原因になることもありま す。このような問題を解決するためにも、近代的な測量技術による正確な地図作りが必要となります。

地籍調査の有効性

1. 土地の権利の明確化、境界紛争の防止 土地の境界が不明確であると、境界紛争の原因となりやすい。

座標値による図面は現地復元性があり、将来の境界紛争の解決手段となる。

2. 災害の復旧に役立つ 高知県では、南海大地震が懸念されていますが、地震、土砂崩れ、水害等が発生した場合でも、地籍調査による座標値があれば元の位置を容易に確認することができ、復旧作業をスムースに進めることが可能です。

3. 課税の適正化 地籍調査実施により、土地の地目、面積が正確に測量されるため、固定資産税などの課税の徴収の適正化に役立ちます。

4. 公共事業の円滑化 地籍調査実施により、境界が明らかになり所有権等の調査も行われ、各種事業の計画、設計、用地買収や事業終了後の維持管理が容易になり、時間、費用の節約になります。

地籍調査の手順

1)地籍調査の実施計画・準備 調査を実施する市町村が関係機関との連絡、調整を行い、日程や地域の選定などの計画をつくります。

2)住民への地元説明会調査を実施する市町村が、調査を行う地域の住民の方への調査の必要性、内容等の説明を行います。

3)一筆地調査土地所有者の方々に現地で立会いをしていただき、一筆ごとの土地について境界の確認を行います。

また、土地の所有者、地番、地目の調査も行います。

4)地籍測量の基準となる図根点を設置し、それをもとに一筆ごとの測量を行い面積を確定します。

5)地籍簿作成一筆地調査と地籍測量の成果をまとめ、地籍簿を作成します。

6)地籍調査の結果の確認(閲覧)一筆地調査、地籍測量により作成された地籍図と地籍簿に誤りがないか土地所有者の方々に確認していただくため、閲覧を行います。確認後の成果が、最終的な地籍調査の成果となります。

7)地籍調査成果の法務局への送付地籍調査の成果である、「地籍簿」、「地籍図」の写しを法務局に送付します。法務局では、地籍簿をもとに登記簿の修正をおこないます。また、地籍図は公図にかわり不動産登記法第14条地図として備え付けられます。

国土の開発、保全、利用の高度化を図るため、国土の実態を科学的、総合的に調査することを目的として、昭和26年から国が実施している国土調査の中の「地籍調査、土地分類調査、水調査」のひとつです。

地籍調査は、土地の戸籍調査というべきもので、一筆ごとの土地について、地番、地目、境界、登記簿に記載された所有者に関する調査確認を行い、境界確認後 の測量、面積確定を経て、その成果は法務局に送付され、登記簿の地目、地積が書き換えられ、地図は法14条地図として備え付けられます。

地籍調査の必要性

現在、法務局に備え付けられている地図の大部分は、明治時代の地租改正によってつくられた、いわゆる公図と呼ばれるものです。これらは、当時の測量技術に より作製されたものであり、現在の実態を正確に反映したものではありません。そのため土地取引における障害となり、「境界紛争」の原因になることもありま す。このような問題を解決するためにも、近代的な測量技術による正確な地図作りが必要となります。

地籍調査の有効性

1. 土地の権利の明確化、境界紛争の防止 土地の境界が不明確であると、境界紛争の原因となりやすい。

座標値による図面は現地復元性があり、将来の境界紛争の解決手段となる。

2. 災害の復旧に役立つ 高知県では、南海大地震が懸念されていますが、地震、土砂崩れ、水害等が発生した場合でも、地籍調査による座標値があれば元の位置を容易に確認することができ、復旧作業をスムースに進めることが可能です。

3. 課税の適正化 地籍調査実施により、土地の地目、面積が正確に測量されるため、固定資産税などの課税の徴収の適正化に役立ちます。

4. 公共事業の円滑化 地籍調査実施により、境界が明らかになり所有権等の調査も行われ、各種事業の計画、設計、用地買収や事業終了後の維持管理が容易になり、時間、費用の節約になります。

地籍調査の手順

1)地籍調査の実施計画・準備 調査を実施する市町村が関係機関との連絡、調整を行い、日程や地域の選定などの計画をつくります。

2)住民への地元説明会調査を実施する市町村が、調査を行う地域の住民の方への調査の必要性、内容等の説明を行います。

3)一筆地調査土地所有者の方々に現地で立会いをしていただき、一筆ごとの土地について境界の確認を行います。

また、土地の所有者、地番、地目の調査も行います。

4)地籍測量の基準となる図根点を設置し、それをもとに一筆ごとの測量を行い面積を確定します。

5)地籍簿作成一筆地調査と地籍測量の成果をまとめ、地籍簿を作成します。

6)地籍調査の結果の確認(閲覧)一筆地調査、地籍測量により作成された地籍図と地籍簿に誤りがないか土地所有者の方々に確認していただくため、閲覧を行います。確認後の成果が、最終的な地籍調査の成果となります。

7)地籍調査成果の法務局への送付地籍調査の成果である、「地籍簿」、「地籍図」の写しを法務局に送付します。法務局では、地籍簿をもとに登記簿の修正をおこないます。また、地籍図は公図にかわり不動産登記法第14条地図として備え付けられます。

当協会の地籍調査事業への取組み

当協会は、旧高知市が初めて地籍調査を実施した平成17年から継続して高知市内の地籍調査事業E工程(一筆地調査)を実施しています。この業務は、筆界を確認する専門性を活かして、地域の地権者と立ち会いを行い、地籍調査事業終了後も現地の境界標を通じて国民の不動産に係る権利の明確化に寄与する為、できる限り多くの境界標識を設置して(公益法人の自主事業部分)まいりました。

また、中土佐町とも市街地部分について継続して受託しています。

その他、南国市、佐川町でも地籍調査事業の一筆地調査を実施してまいりました。

基準点(国民共有の財産)の管理

街区基準点の管理

当協会では、高知市から委嘱を請け、街区基準点の管理を行っています。(高知市街区基準点協定書参照。)

街区基準点を利用するため、街区基準点の座標値、点の記が必要な場合は、高知市地籍調査課(電話 088-823-9761)あるいは当協会地図作製室(電話 088-823-8988)までお問い合わせください。

成果の写しが必要な場合、1枚あたり30円を実費としていただいています。郵送、メールでの送付は行っておりませんので、当協会にお越しください。

なお、高知市への使用承認申請も当協会で無償でまとめて処理、報告するサービスを行っていますので、その際に使用承諾申請もご利用ください。

街区基準点に関しては、国土交通省のホームページからも見ることができ(http://gaikuchosa.mlit.go.jp/gaiku/)、当協会に於いても街区補助点まで含めて下記により情報を確認することができますが、本サイトで公開している測量成果を使用する場合は、必ず基準点が設置されている市町の使用承認をお取りください。

なお、将来的に14条地図作成作業や地図訂正、地籍調査等で作製した基準点についても、発注官公署のご理解が得られるならばホームページ上で公開することを検討中です。

| 基準点 | 市町 | 備考 |

| 高知市 | 高知市 | 世界測地系 |

| 高知市より西の地域 | いの町、土佐市、須崎市、四万十市 | 世界測地系 |

| 高知市より東の地域 | 南国市、香美市、安芸市、室戸市 | 世界測地系 |

随契

官公署等との随意契約について

最高裁判所は、随意契約によることのできる場合について、次のように判示しています。

[最高裁判所昭和62年3月20日 第二小法廷判決・民集41巻2号189頁]

地方自治法施行令(昭和49年改正前の)第167条の2第1項第1号(現行第2号)に掲げる「その性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき」と は、不動産の買い入れ又は借り入れに関する契約のように、当該契約の目的物の性質から契約の相手がおのずから特定の者に限定されてしまう場合や、契約の締 結を秘密にすることが当該契約の目的を達成するうえで必要とされる場合など、当該契約の性質又は目的に照らして競争入札の方法による契約の締結が不可能又 は著しく困難というべき場合がこれに該当することは疑いがないが、必ずしもこのような場合に限定されるものではなく、競争入札の方法によること自体が、不 可能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、当該契約自体では 多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験など を有する相手方を選定し、その者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし、又はその目的を究極的に達成するうえでより妥当で あり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も同項第1号に掲げる場合に該当するものと解するべきである。そし て、上記のような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として、普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令 の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに当該契約の種類、内容、性質、目的など諸般の事情を考慮して、当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判 断により決定されるべきと解するのが相当である。

[最高裁判所昭和62年3月20日 第二小法廷判決・民集41巻2号189頁]

地方自治法施行令(昭和49年改正前の)第167条の2第1項第1号(現行第2号)に掲げる「その性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき」と は、不動産の買い入れ又は借り入れに関する契約のように、当該契約の目的物の性質から契約の相手がおのずから特定の者に限定されてしまう場合や、契約の締 結を秘密にすることが当該契約の目的を達成するうえで必要とされる場合など、当該契約の性質又は目的に照らして競争入札の方法による契約の締結が不可能又 は著しく困難というべき場合がこれに該当することは疑いがないが、必ずしもこのような場合に限定されるものではなく、競争入札の方法によること自体が、不 可能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、当該契約自体では 多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験など を有する相手方を選定し、その者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし、又はその目的を究極的に達成するうえでより妥当で あり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も同項第1号に掲げる場合に該当するものと解するべきである。そし て、上記のような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として、普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令 の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに当該契約の種類、内容、性質、目的など諸般の事情を考慮して、当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判 断により決定されるべきと解するのが相当である。